“山地丘陵区地质灾害调查工程”隶属于中国地质调查局“地质灾害防治和地质环境保护支撑计划”,由中国地质调查局地质环境监测院牵头承担。工程起止时间为2016至2018年,下设12个二级项目。

围绕示范引领新一轮地质灾害调查的工程总体目标,坚持“以科技创新引领地质灾害调查”、“地质灾害调查的过程就是科技创新的过程”的理念,2016年度工程进展顺利,在孕灾地质背景调查、野外数据智能采集、地质灾害点“身份证”制度建设、全国地质灾害数据库动态更新、新技术新方法应用、地质灾害形成机理和早期识别、增强部局支撑服务、创新深化公共服务内涵、促进调查成果转化应用等方面,取得了一系列重要进展。

一、 坚持以孕灾背景调查为主线,形成新一轮地质灾害调查技术规范,完成示范性成果编制。

坚持以查清斜坡结构类型、总结成灾模式、明确易崩易滑地层为重点的调查原则,编制形成了《崩塌滑坡泥石流灾害地质调查与风险评价规范(1:50000)》(试用稿)。技术规范进一步突出了对崩塌、滑坡、泥石流灾害孕灾地质背景和工程地质条件的调查,强调对极端条件下地质灾害危险性和风险的评价,使新一轮调查工作有章可循,同时为新一轮地质灾害调查数据库规范化建设及后期成果服务和再利用提供了技术标准。

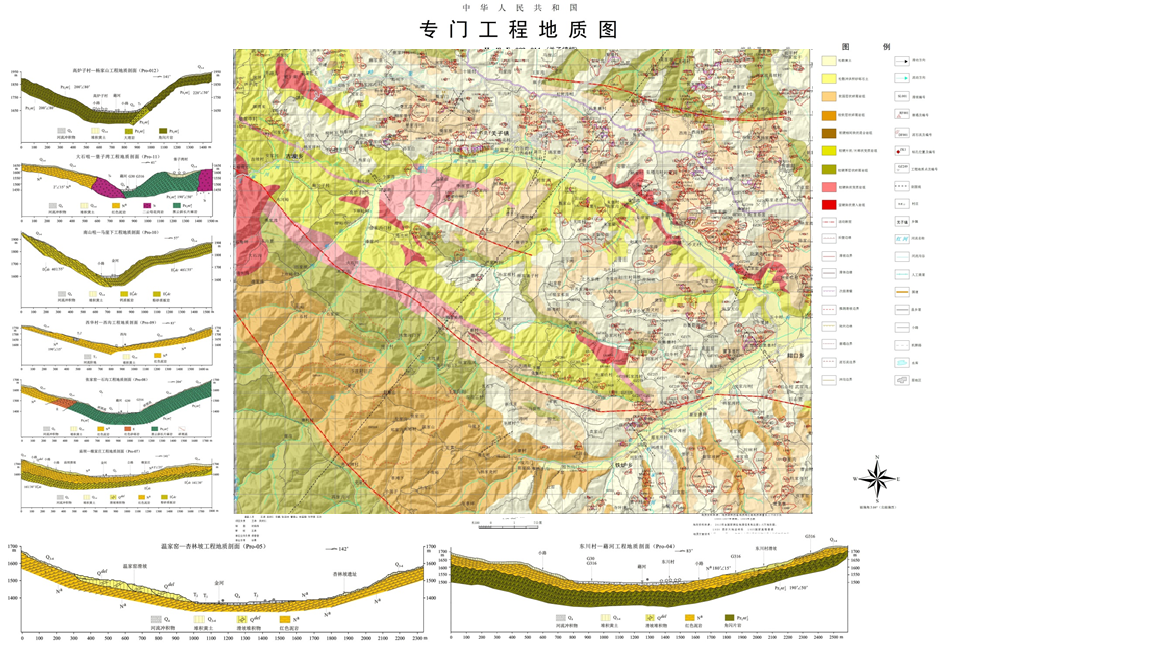

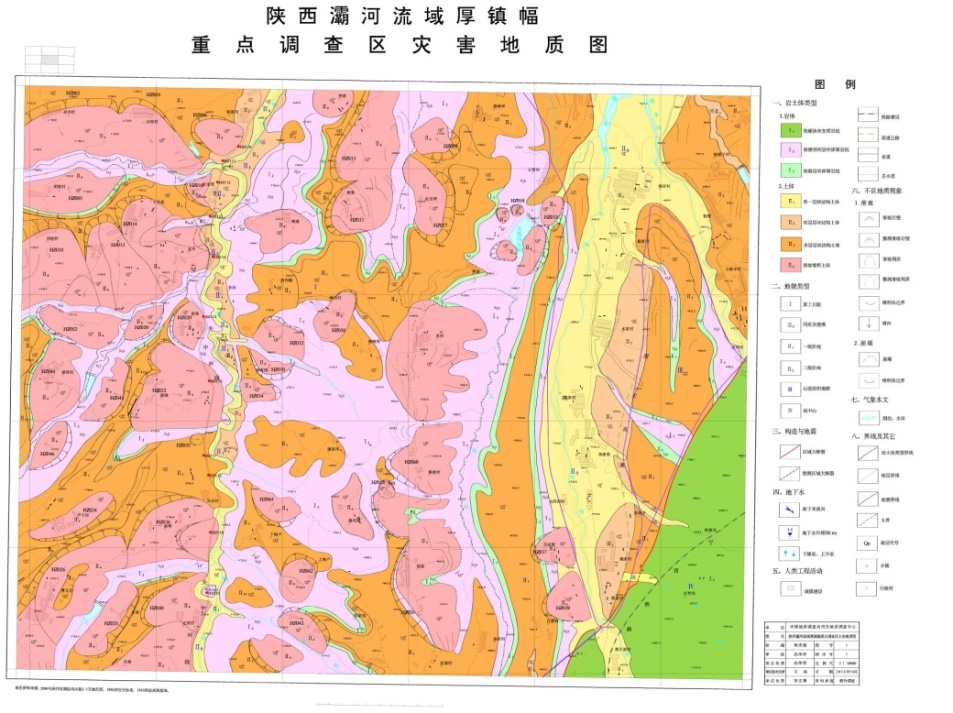

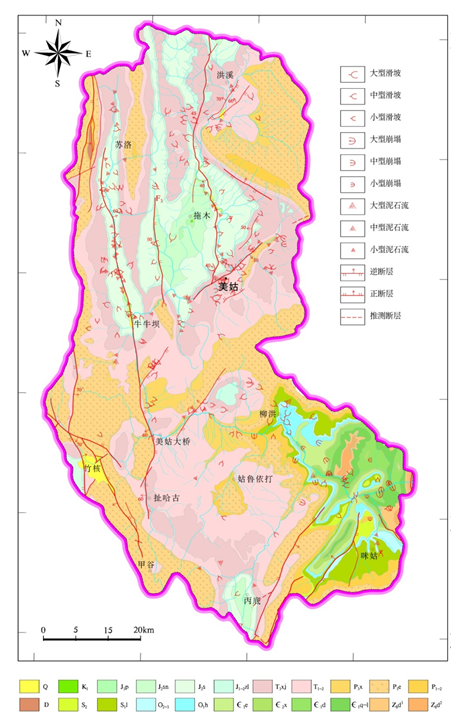

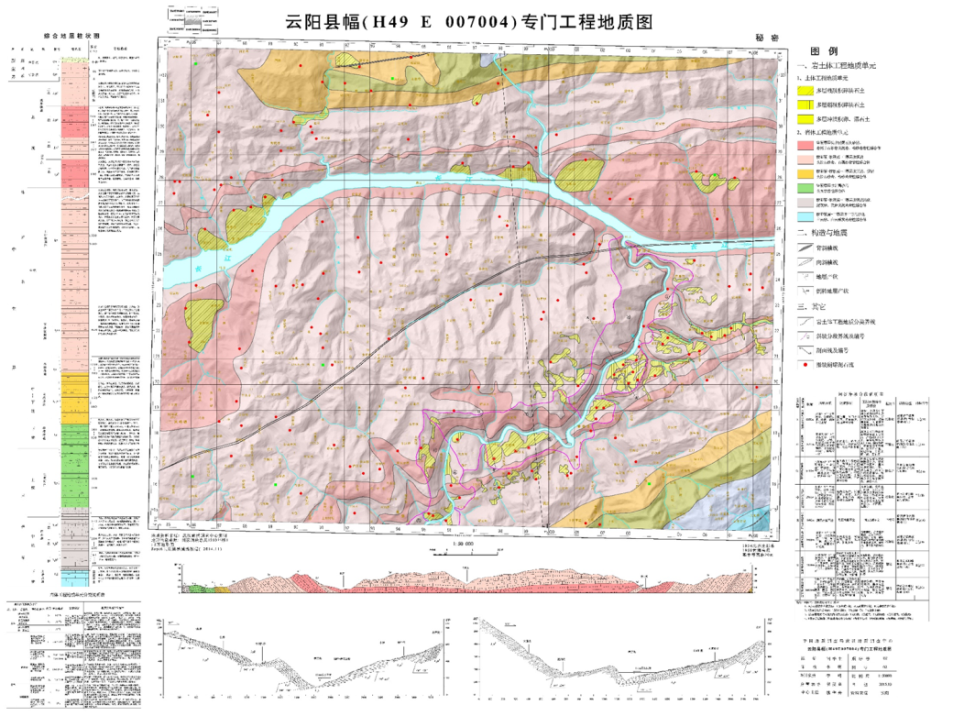

归纳总结了大巴山区、乌蒙山区北部、陇中陇东黄土高原地区、武陵山区、青藏高原东南部、东南沿海山地丘陵区地质灾害形成的主控因素和成灾害模式,获得了一系列标准图幅、流域、重点集镇、县级行政区的示范性成果。

图1:H48E009014(关子镇幅)幅专门工程地质图

图2:灞河流域厚河镇重点调查区灾害地质图

图3:金沙江之流美姑河流域专门工程地质图

图4:云阳县专门工程地质图

二、 推广应用地质灾害调查野外采集系统,推动和地质灾害身份证制度建设。

1.实现地质灾害调查野外数据采集智能化。完善、推广地质灾害调查野外数据采集系统(PAD版),实现了地质灾害野外调查数据“一张图”、野外观测定点、调查表填写、实体勾绘、拍照记录和调查路线采集等全流程信息化。系统采用语音进行属性数据录入,识别率超过95%,极大提高了工作效率;利用第三方软件,有效解决了野外调查中平、剖面图绘制的难题,进一步提高了野外数据采集系统的使用效率。通过开发基于野外调查数据的录入和检查系统,实现了野外调查表、专题图件、文字报告和多媒体文档等规范化和标准化录入,实现了野外调查工作与室内数据库建库的无缝衔接,有效提高了工作效率。

图5:地质灾害野外数据采集系统

(左:系统界面;中:调查表填写;右:实体勾绘)

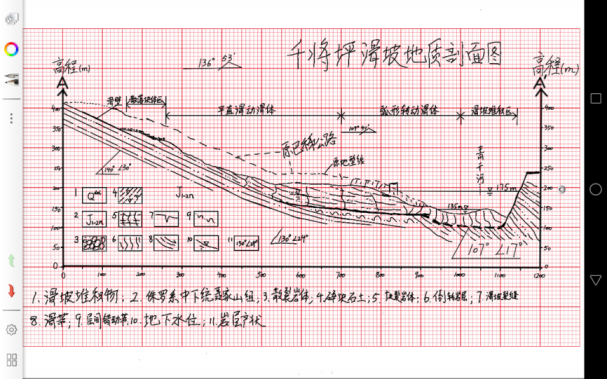

图6:剖面图绘制

2. 利用地质灾害专属身份证“二维码”,推动了地质灾害编码唯一机制的建立。依托陕西镇安试验基地,探索建立了地质灾害专属身份证“二维码”(图7),每一个二维码里隐藏着一个地质灾害点的履历表——名称、地理位置、类型、规模、威胁对象、防灾责任人等调查信息,以及灾害点的确定、排查情况、防治现状直至销号等全过程信息。利用“二维码”,社会公众可以通过智能手机扫描方便地查询地质灾害点基本信息;专业技术人员和管理人员可以通过专用PAD,有针对性地查看、修改地质灾害点信息,从技术上实现了地质灾害点的唯一识别。

图7:镇安县上瑶场滑坡二维码

三、稳步推进全国地质灾害数据库建设。

2016年已完成重庆小江流域、湖南澧水流域和飞云江流域1:5万地质灾害图幅调查数据库检查验收;完成117个县(市)1:5万地质灾害详细调查数据库更新入库(湖南28县,甘肃35县、宁夏14县、河南39个县)。进一步扩展了数据库结构,在兼容1:10万、1:5万和图幅调查的基础上,探索建立承灾体调查、搬迁避让、和工程治理数据表。

四、加强新技术方法理论在地质灾害调查监测中的探索应用。

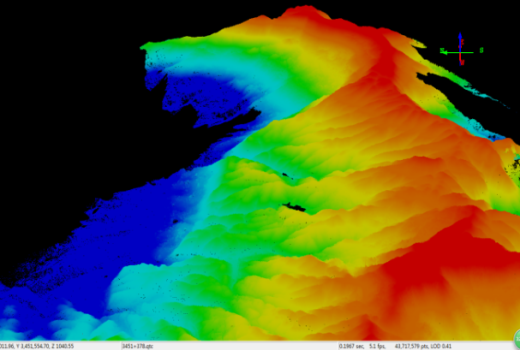

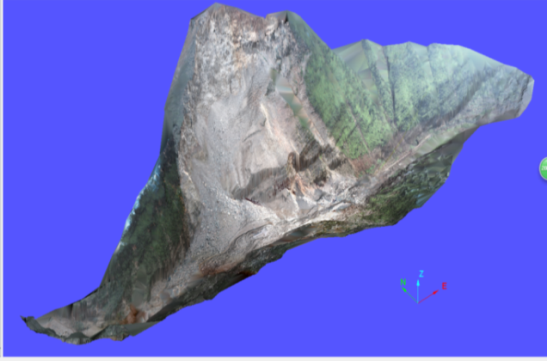

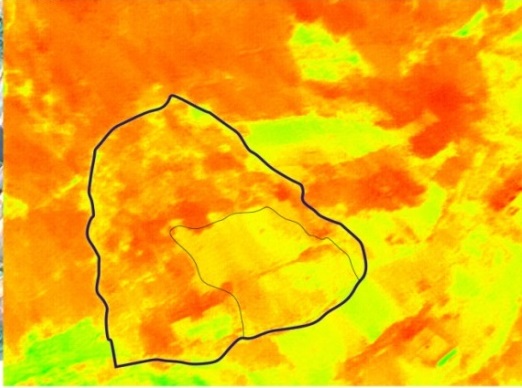

将无人机航拍、三维激光扫描等新技术新方法优势与传统地质灾害调查方法深入融合,辅助规划调查路线,提高野外调查效率,增强成果可读性,初步形成了在不同地区的应用指南。探索性开展了岩体三维不接触测量、机载激光雷达摄影测量验等新技术新方法,取得了良好的实用效果;首次将红外探测的方法应用于灾害调查和隐患点识别,效果良好。

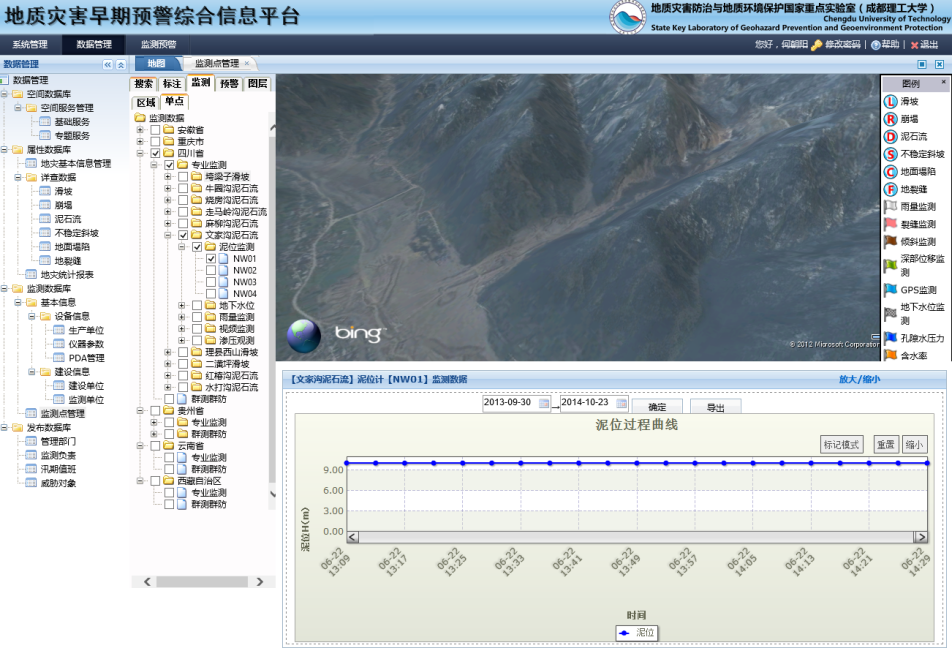

图8:探索搭建重大地质灾害早期监测预警系统

机载激光雷达摄影测量 三维激光扫描

地质灾害红外探测 无人机高清摄影

图9:新技术新方法应用

以上新技术方法的应用进一步丰富了数据获取的手段,促进了跨学科技方法在地质灾害领域的应用,提高了数据获取的精度和效率,增强了数据的可读性和适用性,为最终成果编制打下坚实基础。

五、深化区域地质灾害主控因素认识,构建典型地区地质灾害形成机理与早期识别标志。

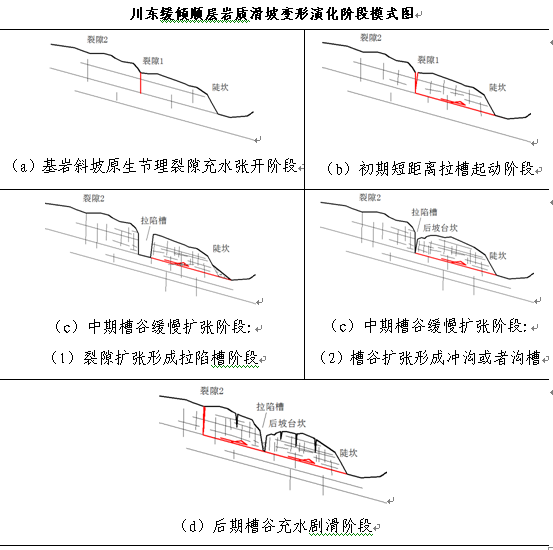

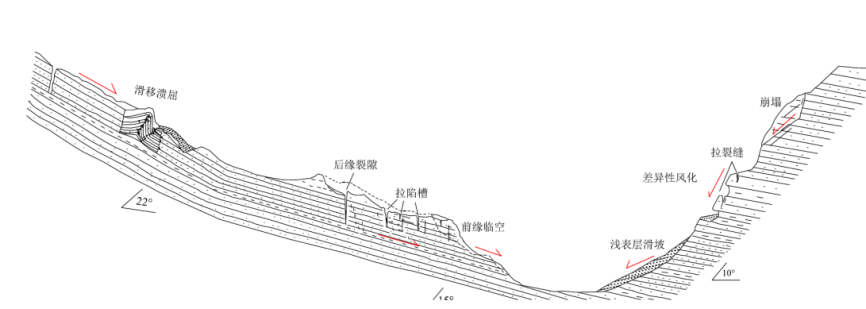

在深入调查总结区域地形地貌、地质构造、岩土体特性、斜坡结构类型等孕灾条件与地质灾害关系的基础上,分类总结了“红层”和碳酸岩分布的乌蒙山北部地区、缓倾顺层岩质滑坡和浅表层滑坡发育强烈的大巴山区、断褶及复合型构造发育的湘西北武陵山区和渝东北地区、黄土孕灾特征为主的吕梁山区等5个典型地区地质灾害形成机理和成灾模式;进一步总结归纳了典型地区顺层滑坡发生、发展所经历的“基岩斜坡节理裂隙充水张开”、“初期短距离拉槽起动”、“中期槽谷缓慢扩张”、“后期槽谷充水剧烈滑移”四个阶段。为深化区地质灾害发育分布规律认识,有效识别地质灾害隐患,指导当地新农村和城镇建设、重大工程和土地利用规划提供了重要决策依据,支撑了全国高易发区地质灾害主控因素、形成机理、早期识别标志数据库建设。

图10:川东红层岩质斜坡变形破坏模式及演化理论划分

图11:川东红层岩质斜坡易崩易滑地层

六、加大部局支撑力度,创新深化支撑服务方式。

1.增强部局支撑。编制完成《全国地质灾害防治“十三五”规划》和《全国地质灾害现状与分析报告(2015年度)》;编制完成全国地质灾害分布图(1:500万)、全国地质灾害易发程度分区图(1:500万),以及集中连片扶贫区地质灾害相关图件和地质灾害应急支撑服务产品。

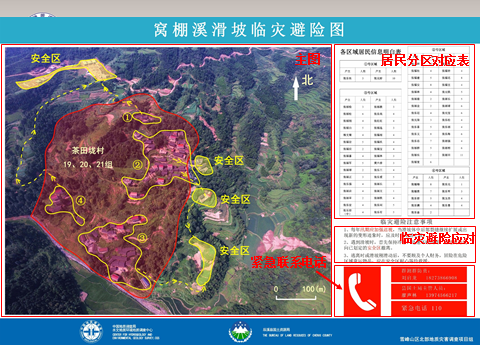

2. 创新深化支撑服务方式。紧密围绕不同典型地质灾害的发育特点和分布特征,从调查手段、成果内容表达和服务应用对象等多方面形成了多个成果。例如,完成了“西南山区低频泥石流早期识别手机APP软件”,把调查成果与推广应用平台有机结合,大大提高了成果服务性及普及率;初步构建了“西南地区重大地质灾害早期识别综合预警信息平台”;为方便地质灾害管理人员和应急排查人员及时编录发现的地质灾害点,研发了地质灾害应急调查手机APP软件,并在实际工作中得到检验完善;基于高精度无人机航拍摄影技术,创新编制了通俗易懂、功能性更强的“地质灾害警示及避险图”;基于地质灾害隐患精细化编录,结合区域孕灾背景规律调查,编制了“鄂西南山区城镇地质灾害风险评价图”,科学提出城镇规划选址建议。以上成果均显著提高了服务支撑地方工作的能力,也为地质灾害调查成果的社会化与商业化应用提供了参考。

图11:基于无人机高清影像的临灾避险示意图

七、促成调查研究成果转化应用。

1.陕西镇安地质灾害群测群防体系建设与示范破解我国基层地质灾害防治技术瓶颈。地质环境监测院在陕西镇安建立了以简易监测为主、宏观观测为辅,监测信息智能采集、无线传输,监测数据自动分析处理、预警信息实时发送、地质灾害防治信息一体化管理的新型地质灾害群测群防技术体系。有效提高了地质灾害群测群防科学技术水平和管理效率,为国土资源部推进的地质灾害防治高标准“十有县”建设提供了经济有效的技术支撑手段,有助于提升地方政府防灾减灾能力。镇安的示范成果得到了商洛市的高度认可,商洛市政府现已自筹建设资金1100万元,在商洛市1区6县全面推广镇安县地质灾害群测群防体系建设模式。

2.国土资源部与中国气象局合作共建的四川青川地质灾害气象预警试验基地正按计划稳步推进实施。现已初步实现了基于国土、气象数据共享分析、实时发布数据的地质灾害气象预警系统,并已初步完成在当地国土部门的落地部署,示范引领国土、气象部门在全国范围内合作实现精细化的地质灾害气象预警预报。