首页 > 专题服务 > 水文地质与水资源调查监测

河套平原高神地下水调查研究成果

由自然原因引起的地下水砷污染已成为世界规模的重大环境地质问题,越来越严重影响着人们的身体健康和生活水平提高。世界卫生组织曾多次向全世界呼吁,尽快开展深入调查研究,以期解决这一问题。河套平原是我国地下水砷污染最严重地区之一,该地区发生的地下水砷中毒事件,已严重影响了居民身体健康和生活水平提高,也已成为制约该地区经济、社会发展的重要因素。地下水砷含量空间分布如何,形成机理如何,当地居民的供水靶区在何处,区域经济社会发展和国家重大决策对河套平原地下水合理利用和环境地质问题防治有着重大需求,急需开展深入调查研究工作。

基于国家和区域经济社会发展的重大需求以及学科建设,中国地质调查局于 2006 年启动了该项目,主要目标任务是:查明河套平原高砷地下水分布范围和形成机理;确定适于人畜饮用地下水分布区和埋藏条件,编制地下水开发利用区划,开展供水安全示范,为高砷地方病严重地区解决饮用水困难提供地质资料和示范经验。

从学科建设目标出发,项目组主要成员已从 1997 年就开始了对河套平原地下水环境的调查研究工作,前期工作为该项目实施奠定了良好基础,时至今日,调查研究工作已历时 19 年。无论在现状调查方面,还是理论研究方面都取得了重大进展和创新,其成果被专家评为达到国际领先水平。

取得的主要研究成果包括以下几个方面:

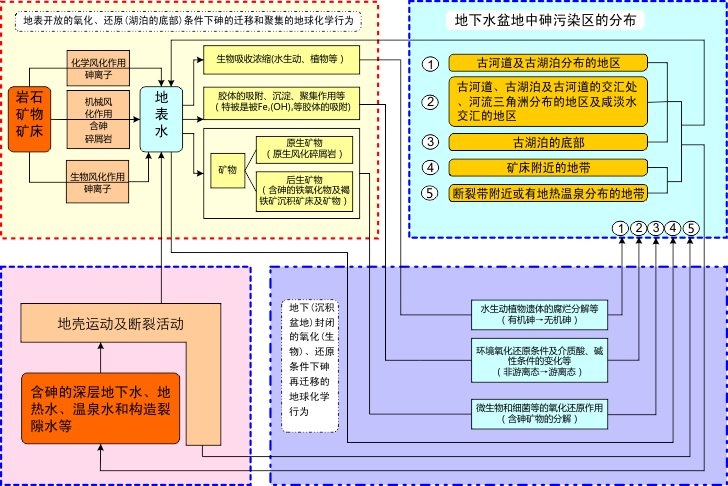

一、研究提出“地壳表层砷的循环与污染地下水模式”如图 1 ,揭示了砷在地表、沉积盆地、地下水盆地和平原盆地结晶基底的迁移转化和富集机理。

图 1 地壳表层砷的循环与污染地下水模式

二、总结提出并用运化学和地球化学理论阐明了由自然原因引起地下水砷污染的 4 种类型,即矿床水污染类型、还原解吸污染类型、原生后生矿物氧化分解污染类型和富砷地热温泉水污染类型的成生机理;

三、研究提出断裂控砷理论,对于解明区域高砷地下水呈条带状分布提供了理论依据。

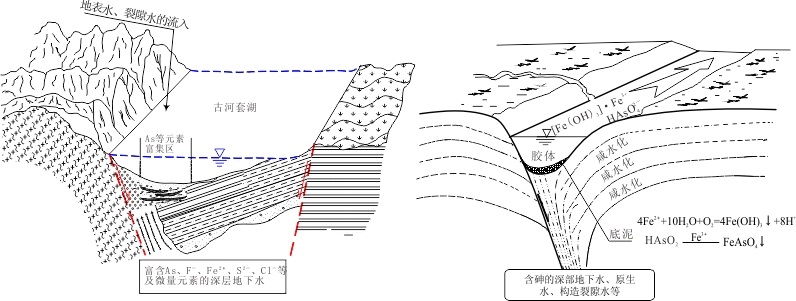

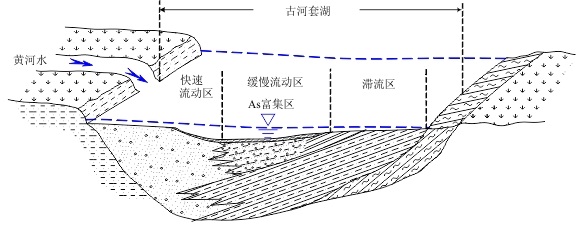

四、研究提出并用运地球物理、地球化学原理和理论阐明了地层中砷聚集的三种模式,即断裂运移聚集模式,河湖水胶体作用聚积模式和蒸发浓缩再聚集模式,为解明地层中砷的聚集、迁移、再聚集、再迁移演化和空间分布提供了理论依据。

图 2 断裂运移聚集模式

图 3 河、湖水胶体作用聚积模式

图 4 蒸发浓缩-再聚集模式

五、查明了河套平原地层中砷的主要存在形态,控制地下水中砷浓度变化的主要因素,以及地下水砷浓度在短距离内变化大的主要原因。

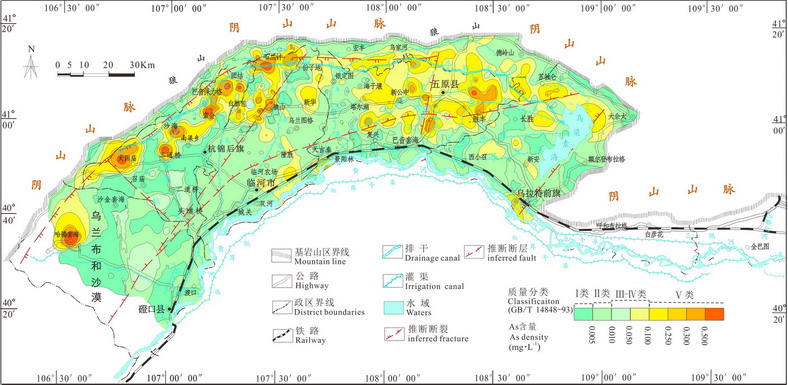

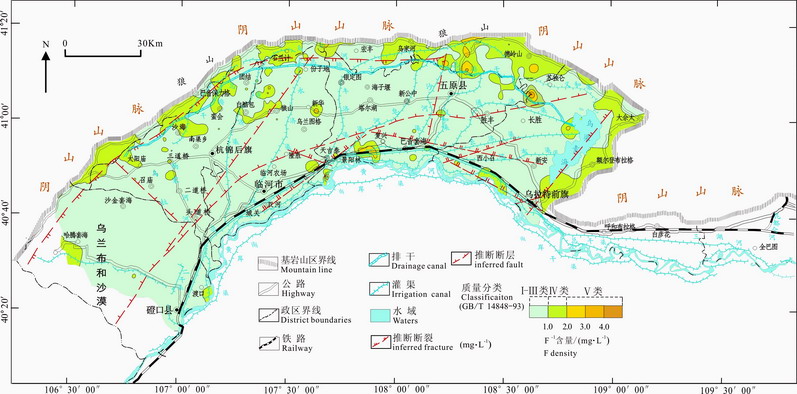

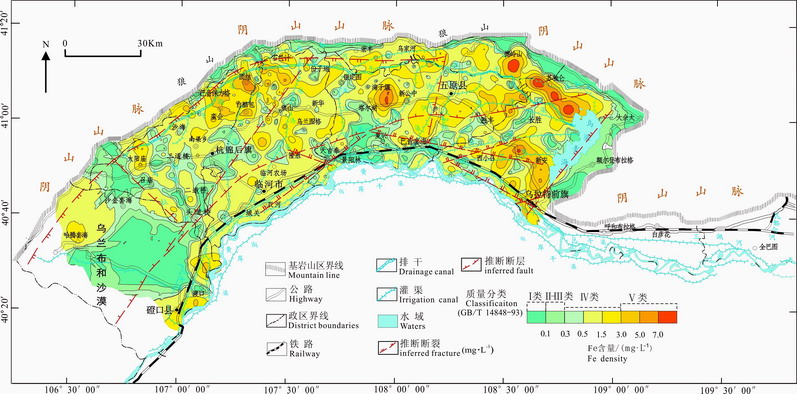

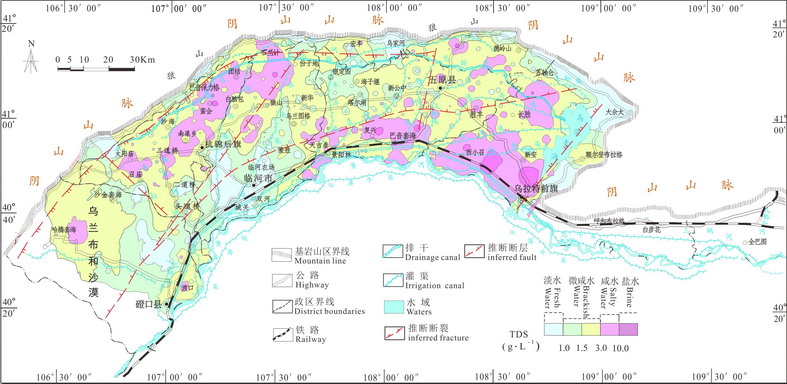

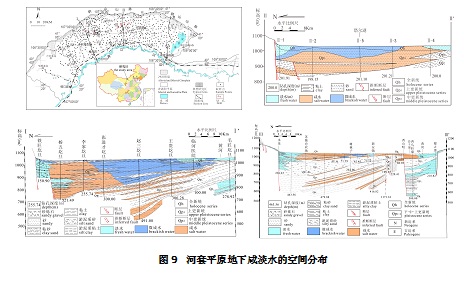

六、查明了河套平原地下水水质状况、空间分布和地下水环境背景值,查明了高砷、高氟、高铁和咸淡水的分布区域、面积(见图 5-9 )和成生机理,在五原县实施的防砷改水供水工程取得了重要示范经验。

图 5 河套平原地下地下水砷含量分布图

图 6 河套平原地下地下水氟含量分布图

图 7 河套平原地下地下水铁含量分布图

图 8 河套平原地下咸淡水分布图

得的研究成果已在河套平原防砷改水、地下水开发利用、区域规划、水土环境监测等方面得到了广泛应用,为 90 万人的饮水安全提供了依据,先后在国内外发表学术论文 30 余篇,国际会议大会发表 10 余次,培养博士研究生 3 名,硕士研究生 8 名,社会经济效益明显。

该项调查研究成果的创新点主要表现在以下几个方面:

一、研究方法创新、具有引领作用。在研究方法上,摒弃了过去只利用单一或几门学科的研究方法,而是依据系统工程学的理论,把地球当成一个统一的系统,研究内容包括了调查区域整个水循环的物理、化学和生物过程中不同时空尺度的各个环节,将与地下水相关联的学科统一纳入研究范畴,如地质学、地球化学、地表水文学、土壤学、生物学以及社会学等,依据分解的目标任务和技术路线,分层次进行了相关性研究。

二、调查方法创新、具有示范作用。项目采用了广泛收集资料、地面测绘、物探、化探、钻探、遥感等多种调查手段相结合的综合调查方法,摒弃了过去单一的水质调查勘探方法,在水土岩样品分析方面,除采用常规的化学、光谱、质谱和气相色谱等分析方法外,还进行了溶出实验,同位素和 14C 测定, X 射线和电子显微镜装着的 EDS 分析等,在数据处理方面采用了因子分析等多种数理统计分析方法。

三、综合研究视野广、站位高。在高砷地下水的形成机理研究方面,项目组收集和查阅了全球近 400 篇的参考文献,掌握了世界范围内的最新研究进展,在区域尺度上,详细查明了河套平原地下水水质状况、水化学特征和地下水环境背景值,以及区域地质、水文地质、岩相古地理、古环境等地质背景条件,提出的高砷地下水的形成理论,揭示了干旱半干旱地区,地层中砷的聚集、迁移的一个普遍规律。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号