中国地质环境监测院联合多家单位开展第 17 个防灾减灾日科普活动线上线下齐发力 共筑地质灾害防治安全网

今年5月12日是第17个全国防灾减灾日,防灾减灾日主题是“人人讲安全、个个会应急——排查身边灾害隐患”。在自然资源部地质勘查管理司指导下,中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心)联合自然资源部宣传教育中心、中国地质灾害防治与生态修复协会、中国自然资源报社、中国矿业报社、中国地质学会地质灾害研究分会、中国地质灾害与防治学报等多家单位,通过线上访谈+线下基层科普双线并行的创新模式,在全国范围内开展了覆盖广泛、形式多样的地质灾害防范科普宣传活动,累计触达公众近千万人次,推动防灾减灾理念深入人心。

一、线上访谈:智慧赋能与一线实践的深度碰撞

联合央视频乡村之声频道开展线上访谈,邀请自然资源部地质勘查管理司熊自力司长、中国地质环境监测院殷跃平院士以及三位来自四川防灾一线的代表,通过真实案例和生动讲解,带领公众深入了解防灾减灾背后的故事,提升公众参与度。

熊自力司长和殷跃平院士围绕“智慧防灾,乡村安然”,以问答形式深入剖析了制度设计和科技手段如何为乡村防灾减灾提供保障。熊自力指出,我国建设了包括调查评价、监测预警、综合治理和防御响应等四大体系的地质灾害综合防治体系,同时积极开展隐患早期识别、普适型监测预警实验和“隐患点+风险区”双控管理等三项试点,不断提升地质灾害精细化管理,有效降低了灾害风险。殷跃平强调,科技在地质灾害防治中的作用日益凸显,通过综合遥感、非接触式监测等先进技术,能够精准锁定地质灾害隐患点,科学判识灾害风险。同时,他呼吁公众要学会与风险共处,积极学习防灾避险知识,做防灾减灾的第一责任人。

三位来自四川防灾一线的代表用亲身经历讲述了《成功避险背后的故事》。杨明松讲述了他凭借丰富的经验及时发现山体裂缝,红岩凼滑坡发生前果断组织村民撤离,成功避免了77人可能的因灾伤亡。张宗祥介绍了九寨沟南坪镇通过“沟长制”明确职责分工,在应对群发性泥石流时果断采取措施,确保了群众的安全转移。袁志军分享了他在基层工作中如何通过日常巡查和群众动员,提前发现并处置灾害隐患,保障居民生命财产安全。

线上活动还通过“达达一家”科普行动,以中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心)动画 IP“达达一家”生动有趣地向观众普及防灾避险知识,寓教于乐的方式,让观众更容易理解和接受专家学者和一线防灾工作人员传递的防灾知识。

线上访谈通过自然资源部微博、i自然全媒体、央视频、学习强国等12个主流平台同步播出。截至发稿,节目累计流量近800万人次,以“大屏+小屏”联动模式实现科普内容的精准触达,通过多平台联动打造全民科普盛宴。

二、线下科普:“达达一家”科普行动进校园

湖南韶山站:沉浸式课堂培育校园防灾先锋

5月12日,由中国地质环境监测院指导,湖南省自然资源厅、湘潭市人民政府主办的第九届地质灾害防治宣传红背包公益行动在韶山启动。在韶山市姜堰希望小学的“红背包公益课堂”成为活动亮点,地质专家通过三维动画演示、清水注入沙土斜坡模拟泥石流等情景教学手段,直观展现地质灾害破坏力,引发学生阵阵惊叹。20名学生代表被授予“小小群测群防员”称号,收到象征责任的红背包,沉浸式体验防灾责任传递。活动中,中国地质环境监测院捐赠地质灾害防治挂图、科普图书、科普折页及宣传片光盘共计1000余套。此次活动通过“教育一个学生、带动一个家庭”模式,将地质灾害成因、应对策略等知识送进校园,强化青少年防灾意识。

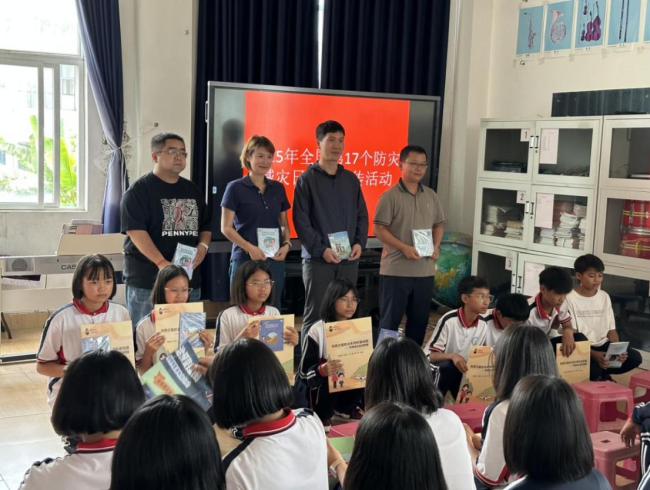

云南新平站:典型案例剖析强化科学认知

5月13日,自然资源部云南哀牢山地质灾害野外科学观测研究站联合云南省地质环境监测院、云南省新平县自然资源局等在新平县戛洒二中开展全国防灾减灾日科普宣传活动。地质灾害专家结合哀牢山区域地质特征,深入剖析近年身边典型灾害案例,揭示断层构造与强降雨诱发灾害的关联机制,引导师生从科学视角认识灾害风险。现场发放《地质灾害科普小课堂》丛书、科普挂图及“达达一家”系列宣传片光盘共计330套。校方表示,将把这批资料纳入校本安全课程,并通过“教育一个学生、带动一个家庭、影响整个社会”的链式反应正在形成,打通全民防范地质灾害的“最后一公里”。

此次全国第 17 个防灾减灾日科普活动,通过“线上+线下”联动开展,通过大众喜闻乐见的形式传递地质灾害防治专业知识,实现了广泛覆盖与深度传播。后续将不断创新形式、拓展渠道,让“人人讲安全、个个会应急”的防灾减灾理念在全社会扎根于心、见之于行,共同筑牢地质灾害防治的坚实防线,守护人民群众生命财产安全。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号